作者:范瑜、譚人源

通過對成都市浣花溪公園的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),隨著當(dāng)今社會消費觀念的轉(zhuǎn)變,人們對于城市公共空間的使用觀念也在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變,這要求設(shè)計者對于空間的感知要更為敏感,并探尋一種新的符合現(xiàn)代人需求的空間形式。調(diào)查表明,不同年齡層次的人的精神需要是不同的,設(shè)計者在設(shè)計過程中不能忽略這個問題,應(yīng)有針對性的進行研究和設(shè)計。在對浣花溪公園中使用者的精神需要層次的權(quán)重劃分上,人們對于公共空間環(huán)境的精神需要的評價因素排序,從前到后分別為:舒適性需要、交往需要、審美需要、成長需要。經(jīng)過專家評分與大眾評分相結(jié)合,得到人們對評價因子重視的程度從高到低排序為:空氣清新度、氣候舒適度、公共空間、自然風(fēng)光、風(fēng)土人情、文藝娛樂、科普教育、歷史學(xué)習(xí)、半公共空間、空間形式、景觀藝術(shù)、半私密空間、私密空間、音效愉悅度、科學(xué)考察。對人們的精神需要層次進行權(quán)重劃分,有利于從人性化的角度了解公共空間中使用者的環(huán)境需求,為今后的設(shè)計工作提供一定的參考依據(jù)。

關(guān)鍵詞:城市公園;精神需要;積極空間

1前言

本文之所以從人類的需要為出發(fā)點探尋積極空間的形成,是因為人的需要與人的行為動機有密不可分的聯(lián)系。動機由誘因引起,誘因分為內(nèi)因和外因,內(nèi)因指人的需要,外因為外部環(huán)境的刺激。格式塔派心理學(xué)家勒溫認為,需要是行為的動力,需要引起活動[1]。

2 國內(nèi)外相關(guān)研究概述

2. 1 國外相關(guān)研究

國外基于使用者的基本需要對空間環(huán)境的研究較為透徹,心理學(xué)家們對于人的解讀幫助設(shè)計者朝人性化的設(shè)計方向進行發(fā)展,行為理論開始沖擊設(shè)計成規(guī)。其中,以馬斯洛(1954年)為代表,他從人的個體角度提出了需要的層次,使人們能夠清晰明了地解讀人的需要,在以后的設(shè)計工作中將人類的基本需要開始編入設(shè)計程序,使設(shè)計時能夠具體問題具體分析。

人類學(xué)家愛德華•T•霍爾(1969年)在《隱匿的尺度》一書中分析了人類最重要的知覺以及它們與人際交往和體驗外部世界有關(guān)的功能。根據(jù)霍爾的研究,人類有兩類知覺器官:距離型感受器官——眼耳鼻,和直接型感受器官——皮膚和肌肉。在各種交往場合中,距離與強度,即密切和熱烈的程度之間的關(guān)系也可以推廣到人們對于場合尺度的感受,這對于營造溫馨和親切宜人的空間具有非常好的啟示作用。

在喚醒理論的探索方面,雷切爾•卡普蘭和斯蒂芬•卡普蘭(R.Kaplan & S.Kaplan,1975年)對偏愛環(huán)境的研究中指出,環(huán)境刺激的復(fù)雜性、神秘性、識別性、連貫性[2] 達到某種平衡,才能使環(huán)境的使用者既維持探索的興趣,又不失對環(huán)境的控制感,這樣的環(huán)境是最受人們偏愛的。這對于營造環(huán)境刺激,激發(fā)體驗者的情感有重大的啟示意義。

關(guān)注公園中的使用者有什么樣需要,阿爾伯特•J•在他的著作《大眾行為與公園設(shè)計》(1981年)中以闡述得十分清楚。拉特利奇主要提出了——“人看人”是人的天性——這一思想,即呼吁大家關(guān)注人們的行為和需要。從公園中使用者的行為進行觀察,繼而預(yù)知使用者的行為傾向,這有利于避免不必要的空間資源浪費,同時提出了“So What”[3]試驗法,以一種警示的態(tài)度提醒設(shè)計者弄清哪些東西是場地中所需要的。

近年來,許多政府部門和專業(yè)的機構(gòu)逐步組織人員進行使用狀況評價,人們開始關(guān)注公共空間建成后的使用狀況,不再一味地追求華麗的表象和建造的速度。庫珀•馬庫斯在《人性場所》(1998年)中介紹了兩種評價的層次和類型,即基于人們需要的設(shè)計評價和使用狀況評價(POE)。這將人們的視線開始導(dǎo)入對公眾的關(guān)注,使設(shè)計更貼近人性化。

2. 2 國內(nèi)相關(guān)研究

我國對于城市公共空間中質(zhì)量的關(guān)注和研究相對國外較晚,在大量引進國外先進的理論后,許多研究人員開始借鑒其先進的研究方法,探尋適合于中國現(xiàn)狀的景觀發(fā)展的之路。

在對城市公共空間品質(zhì)的研究方面,周進,黃建中等[4]從人的需求出發(fā),提出了層次分明、操作性強的城市公共空間品質(zhì)評價體系。他們將城市公共空間品質(zhì)囊括為城市公共空間在物質(zhì)空間、心理環(huán)境、場所意義、文化內(nèi)涵四個方面的綜合質(zhì)量,并從公共空間的屬性分析,城市公共空間品質(zhì)集中體現(xiàn)為構(gòu)成城市公共空間的所有要素在支持活動、形象認知、運行保障三個層面的綜合質(zhì)量,這三個方面也是形成該體系的重要評價內(nèi)容。通過評價方法和指標(biāo)體系構(gòu)建原則的探討,從而得出城市公共空間品質(zhì)評價指標(biāo)體系。該評價指標(biāo)包含定量與定性指標(biāo),從實際需要出發(fā),較能準(zhǔn)確、全面、真實地反映城市公共空間品質(zhì)。

在空間特征的研究方面,我國大多學(xué)者較多地從空間的吸引力方面進行著手研究。王紫雯,明焱等[5]通過大量的社會調(diào)查,從中分析與探討人們喜歡聚集、滯留的空間場所特征,研究市民對居住環(huán)境的心理感受與精神需求。提出中國風(fēng)水理論和日本的景觀哲學(xué)理論對未來人居環(huán)境學(xué)研究的重要作用。其研究主要集中于傳統(tǒng)住區(qū)、城市街區(qū)、廣場、公園等城市休閑空間。在王紫雯教授后來的研究又提出景觀特征量化指標(biāo)“形狀指數(shù)”、“熵”值[6]是決定場所空間是否有吸引力的重要評價指標(biāo),通過信息熵的轉(zhuǎn)換,得到“價值觀的熵”,為人們今后的設(shè)計提供了重要參考價值。然而這部分研究主要側(cè)重在場所文脈與視覺可識別性方面的研究,較少研究場所中的空間構(gòu)成要素和公眾心理需求對場所的影響。

近年來,將公共空間中定性內(nèi)容定量化的方法開始利用得較多。徐歡,樸永吉等[7]通過實地問卷調(diào)查、訪談的形式對所調(diào)查綜合性公園的游客屬性、地域特色體現(xiàn)狀況做出初步分析,確定這些構(gòu)成要素指標(biāo)的權(quán)重值,最后對構(gòu)成要素進行重要性排列,依次為:植物、歷史傳說、園林建筑、雕塑、鋪裝、水體、地方材料。該研究為公共空間環(huán)境的構(gòu)成提供了很好的研究方法,值得學(xué)習(xí)和借鑒。然而其對物質(zhì)環(huán)境的解構(gòu)主要是客觀構(gòu)成要素,幾乎沒有考慮人作為環(huán)境使用者和感受者,人同樣也是一個存在的構(gòu)成要素,在空間中發(fā)揮著重要的作用。我國目前對于積極空間的研究相對較少,研究深度也不夠,未曾更深層次的去挖掘景觀積極空間的內(nèi)涵,一個有活力的空間是如何形成的,這將有待我們進一步的研究。

3浣花溪公園需求重要值分析

3.1 層次結(jié)構(gòu)模型

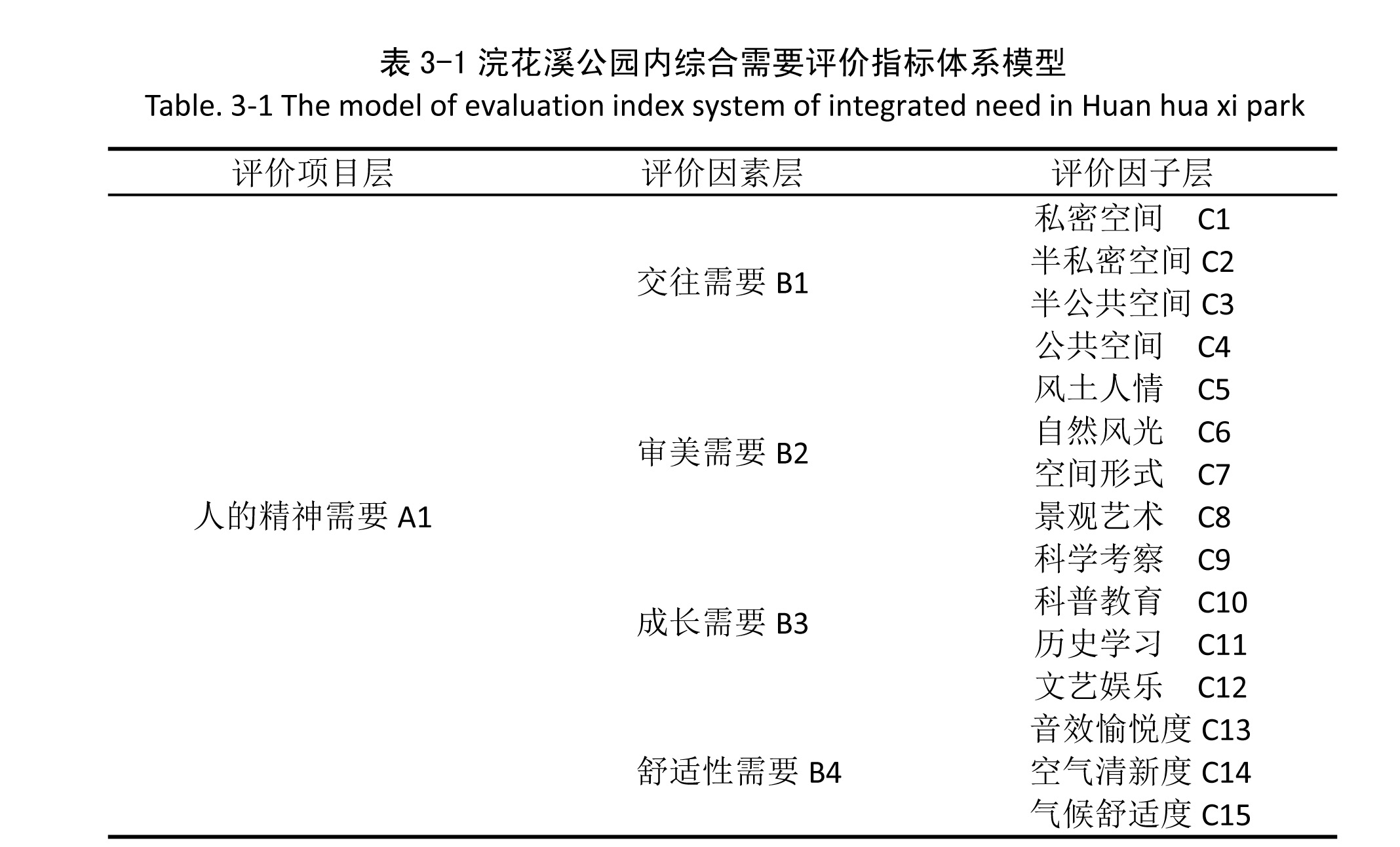

各國心理學(xué)家對人類精神需要的分類,雖然不完全統(tǒng)一,但卻具有一定的普遍性,尤其是對交往需要、認識需要、審美需要、成長需要、獲得需要擁有一定程度的共識。因此,作者根據(jù)與景觀空間相關(guān)聯(lián)的需要進行篩選,同時將人們在空間中可以體驗到的物質(zhì)因素同精神需要結(jié)合,以互補原理與和而不同為基礎(chǔ)[8],得出了以下四個分類:交往需要、審美需要、成長需要、獲得需要。這四類需要中,有相互聯(lián)系和滲透之處,難免出現(xiàn)互補或沖突現(xiàn)象,因為一種需要不可能能完全獨立存在,由于人的主觀能動性使然,有時會有兩種需要相互轉(zhuǎn)化的現(xiàn)象存在,但因側(cè)重點不同,故可以在同一層次上進行比較分析。

浣花溪公園為城市綜合性公園,自身擁有美麗的自然風(fēng)光,又延續(xù)了杜甫草堂的人文歷史特色,因此基于人們精神需要的評價因子的選取,綜合了自然和人文兩個方面。本論文次級評價分為3級,包括4項評價因素和15項評價因子。

表3-1浣花溪公園內(nèi)綜合需要評價指標(biāo)體系模型

3.2 分析導(dǎo)則

專家評分 專家組由20人組成。包括在校的風(fēng)景園林相關(guān)專業(yè)的教授、副教授、講師和碩士研究生,其研究領(lǐng)域橫跨生態(tài)學(xué)、園林藝術(shù)學(xué)、景觀設(shè)計學(xué)、植物學(xué)、園林工程學(xué)等,從而保證了在評分過程中較全面及科學(xué)的評價質(zhì)量。

使用者評分 使用者以公園中隨機抽查的游客為主。調(diào)查的使用者包括老人、中年人、年輕人和兒童,基本能較為普遍地反映使用者的需求狀況,根據(jù)實際情況,設(shè)定每一個因子的最高評分為10分。

專家問卷發(fā)放和回收后,數(shù)據(jù)的統(tǒng)計采用針對AHP法使用的yaahp0.5.2軟件進行分析和處理,以保證所得結(jié)果的正確性和科學(xué)性。

3.3 權(quán)重分析與分解

專家評分所采集的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,使用軟件yaahp0.5.2版本進行統(tǒng)計分析,將每一位專家的權(quán)重賦值導(dǎo)入軟件,采用1~9的標(biāo)度,當(dāng)判斷矩陣不一致時,軟件自動調(diào)整后計算獲取權(quán)重值。

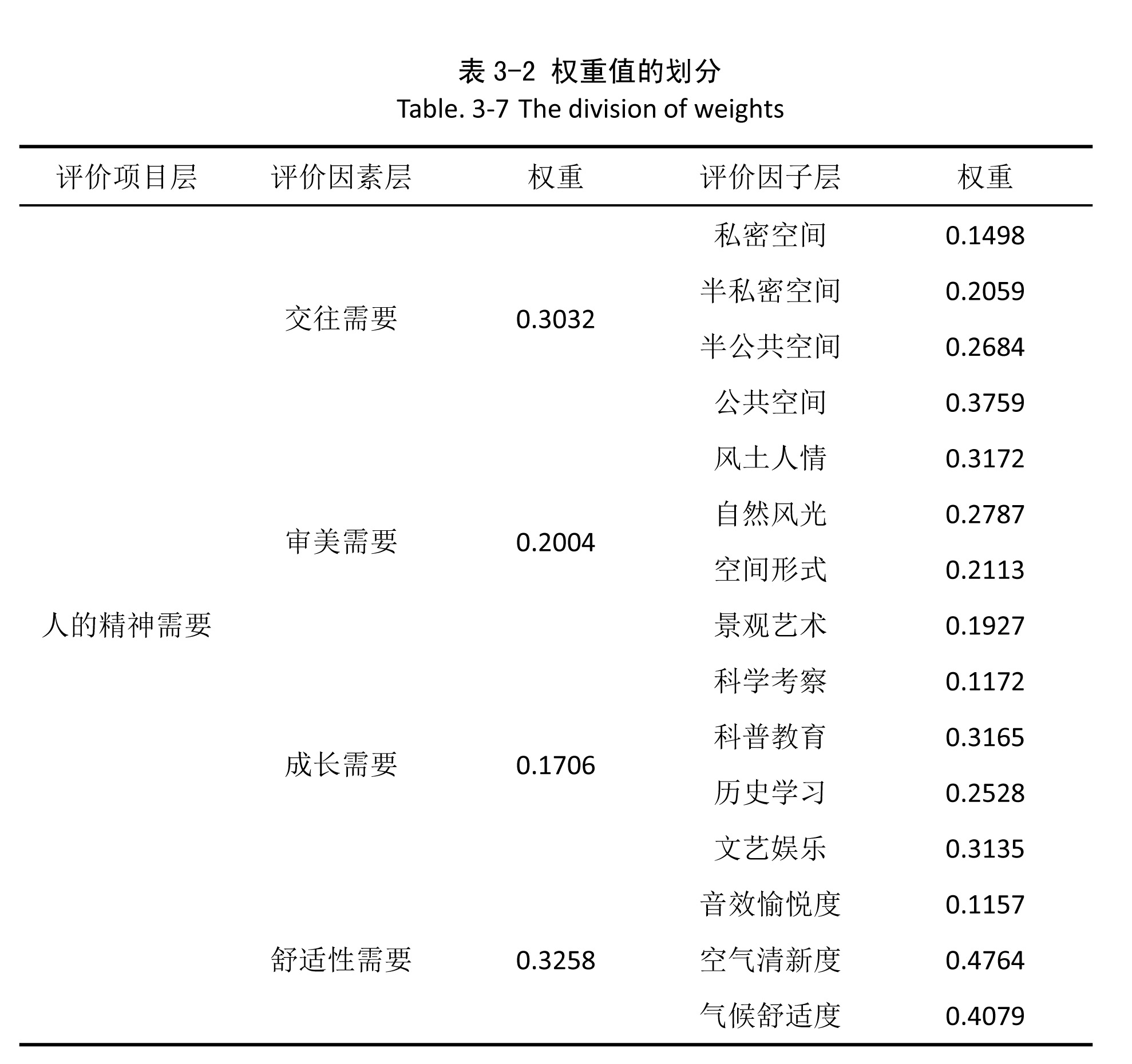

表3-2 權(quán)重值的劃分

Table. 3-7 The division of weights

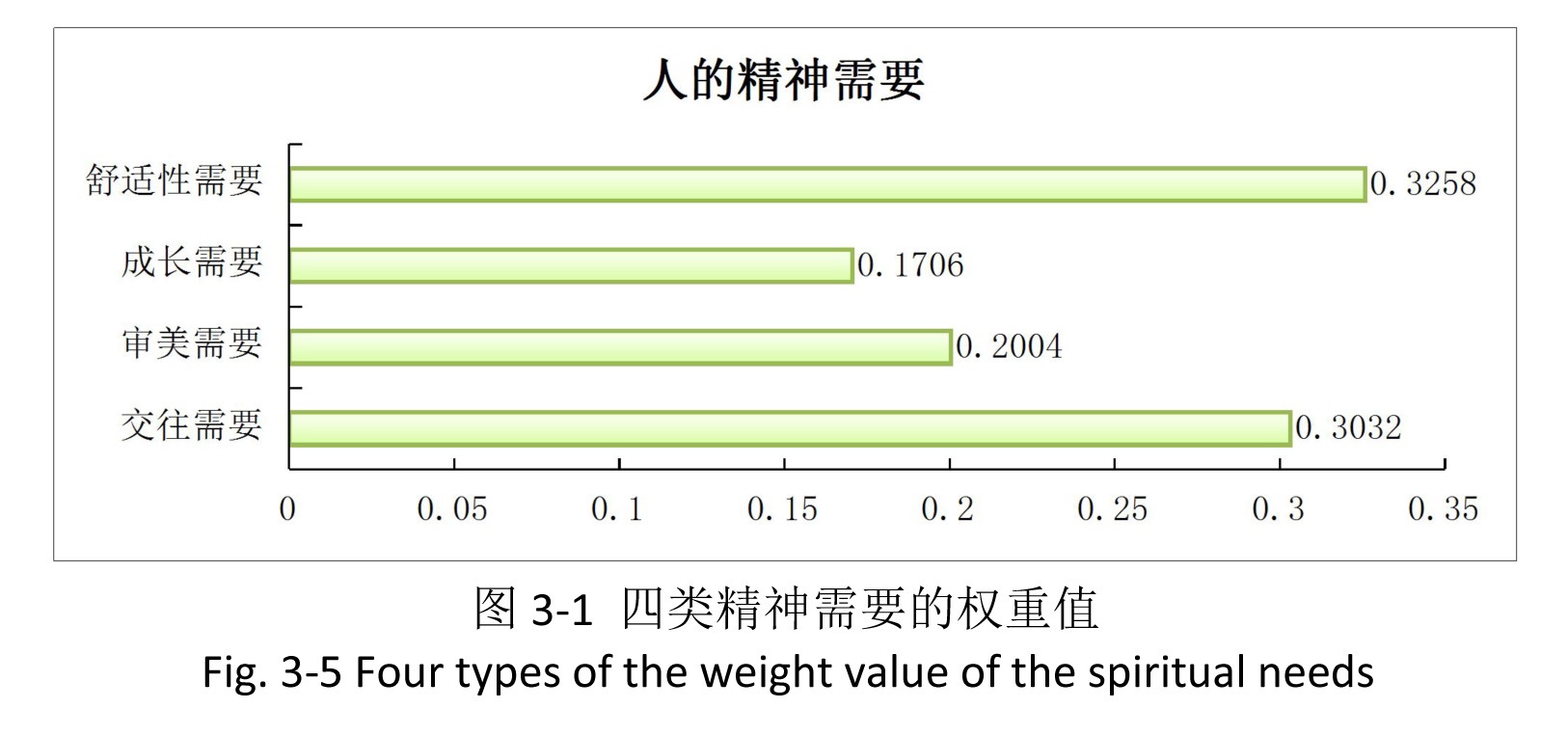

在評價體系中,A層為綜合評價的目標(biāo)層,B層總權(quán)重值為1,在對浣花溪公園的精神需要層次的權(quán)重劃分上,人們對于公共空間環(huán)境的精神需要的排序依次,從前到后分別為(如圖3-1):舒適性需要(0.3258)、交往需要(0.3032)、審美需要(0.2004)、成長需要(0.1706)。

從表中的數(shù)據(jù)可以看出,在公園內(nèi)的進行活動時,應(yīng)更加重視外界環(huán)境對人體所帶來的影響好壞,身體的舒適感會帶來精神的愉悅性。其次,交往的需要也很強烈,因此在進行公園的規(guī)劃設(shè)計時,應(yīng)更加注重開辟空間供人們進行交往及活動。審美需要和成長需要所占的權(quán)重較弱,也反映出目前人們對于這個兩個領(lǐng)域的關(guān)注度相當(dāng)較低。

3.4 綜合評分結(jié)果

將景觀資源綜合評價模型引入,有利于將權(quán)重與使用者評分結(jié)合起來,如此既了解了公園中使用者的需求,又保證了評分過程中的科學(xué)與客觀性。

(公式)

采用加權(quán)綜合指數(shù)法計算綜合評價得分。E指景觀資源綜合評價值,Qi指第i個評價因子的權(quán)重,Pi指第i個評價因子的平均評分值,n指評價因子的數(shù)目。

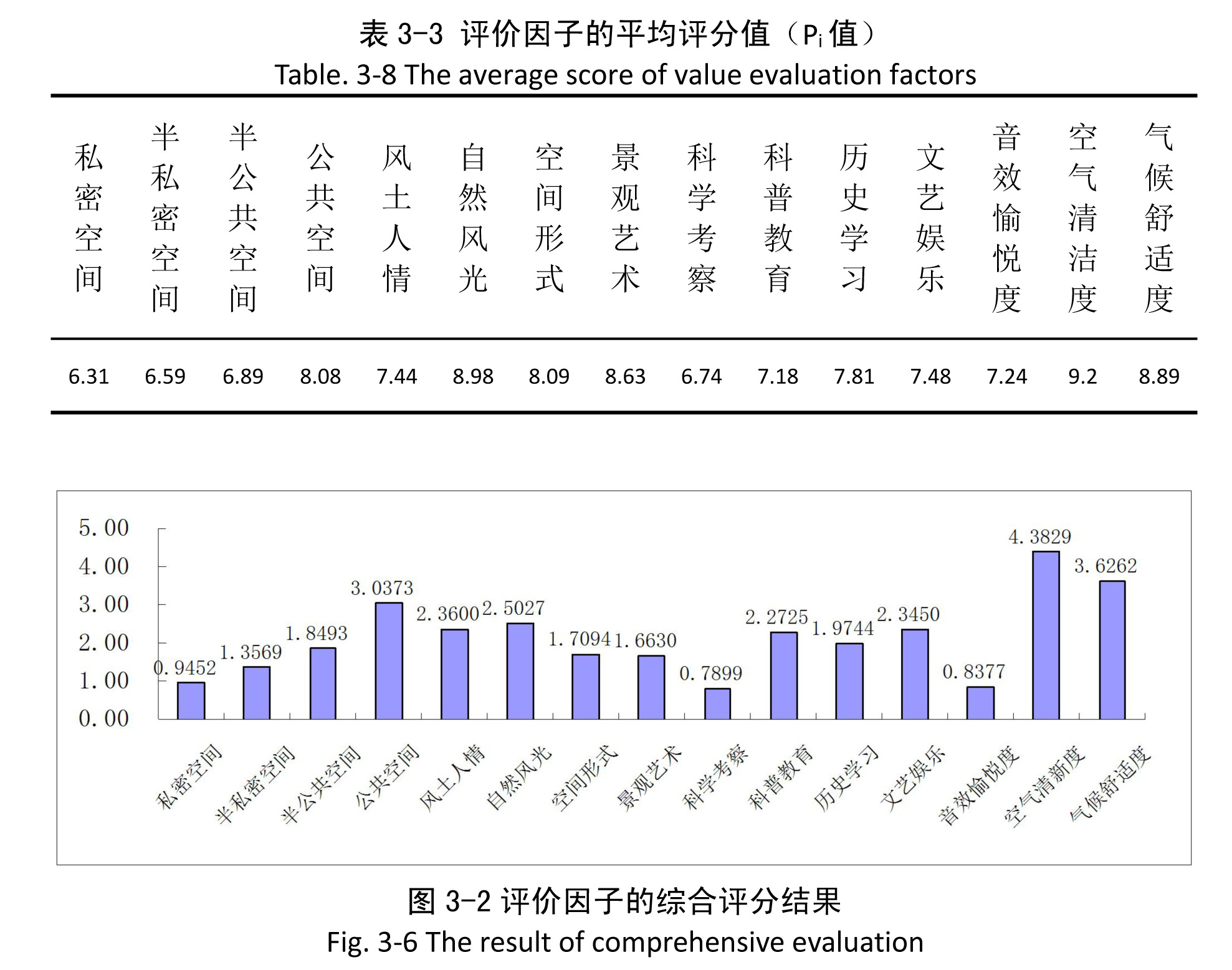

經(jīng)過專家評分與大眾評分相結(jié)合,得出了表3-2中的結(jié)果。人們對評價因子重視的程度從高到低排序為:空氣清新度、氣候舒適度、公共空間、自然風(fēng)光、風(fēng)土人情、文藝娛樂、科普教育、歷史學(xué)習(xí)、半公共空間、空間形式、景觀藝術(shù)、半私密空間、私密空間、音效愉悅度、科學(xué)考察。

在交往需要中,綜合得分最高的為公共空間,私密空間得分最低。由此可以說明在現(xiàn)今社會這個開放的文化趨勢下,人們越來越重視人與人之間的交流,從側(cè)面反映了人們的思想更加包容和開放。同時也體現(xiàn)了在狹窄擁擠的城市中,人們渴望更加開闊的場地和更為豐富的生活。私密空間得分相對較低,從它得分的情況可以看出,現(xiàn)在的城市綜合公園,越來越傾向于開放式的公園,人們對其要求更多能夠開放和活動場所,對空間的承載力有更多的要求。

在審美需要中,綜合得分最高的因子為自然風(fēng)光,是公園內(nèi)使用者認為最重要的審美因子。其次,與自然風(fēng)光得分差距較小的為風(fēng)土人情,而對于空間形式和景觀藝術(shù)的關(guān)注都較為均衡。自古以來,人們對自然的親近和渴望就是一種天性,人們的審美水平在日益提高,當(dāng)自然與人工完美地融糅在一起時,才能提高美的層次。

在成長需要中,科普教育與文藝娛樂的權(quán)重持平,而科學(xué)考察關(guān)注度較低,從側(cè)面反映出公園最主要的活動仍然是娛樂休閑類。公園內(nèi)使用者對歷史學(xué)習(xí)的關(guān)注度也非常高,無論是大人還是小孩,都渴望在公園內(nèi)“玩有所獲”。

在舒適性需要中,綜合評分最高,空氣清新度和氣候舒適度是人們在公園諸多考察要素中最為關(guān)注和重視的,而音效愉悅度得分較低,體現(xiàn)出人們對于嗅覺和膚覺的感受大大超過了聽覺感受。建議在從事景觀設(shè)計的過程中,應(yīng)將人體對環(huán)境的舒適性感受列為重要的考慮范疇之中,著重打造宜人舒適的環(huán)境氛圍。

4 結(jié)語

人是物質(zhì)環(huán)境的體驗者,對景觀的喜好與評價會根據(jù)不同的年齡、背景、職業(yè)、愛好、當(dāng)時的情緒等,產(chǎn)生不同程度的主觀意識。隨著城市的開發(fā)性越來越大,人們的自我意識也越來越強,社會中的大多數(shù)人都背負著個性的標(biāo)簽,使用者不再被動地接受設(shè)計者們強加給他們的事物。這種參與意識的增強,將會促使規(guī)劃設(shè)計工作邁向更多元化的未來發(fā)展。公共空間中的服務(wù)對象是人,因此必須將人的因素納入設(shè)計的首要考慮之中。基于人的精神需要探尋景觀積極空間的形成,不能大談所有的人類的基本需要,應(yīng)把注意力放在更為單純的使用者的需要上面。只有針對性地了解人們在公共空間環(huán)境中的需要,才能利用人們的這種心理活動“對癥下藥”,刺激外部環(huán)境,使人們的某些傾向性行為得以實現(xiàn),從而引導(dǎo)人們在空間中發(fā)生活動,使土地的利用價值得以最大化的提升。

參考文獻:

[1] 劉凱敏.軀體覺與城市公共空間環(huán)境設(shè)計——以武漢市公共空間環(huán)境問題研究為例[D].武漢:華中科技大學(xué)碩士論文,2005

[2] 羅玲玲,任巧華.環(huán)境心理學(xué)研究的國際進展與理論突破的方法論分析[J].建筑學(xué)報,2009(07)

[3] [美]阿爾伯特•J•拉特利奇.大眾行為與公園設(shè)計[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1990

[4] 周進,黃建中.城市公共空間品質(zhì)評價指標(biāo)體系的探討[J].建筑師,2003(03)

[5] 王紫雯,明焱.城市休閑人群戶外滯留空間的景觀特征研究[J].浙江大學(xué)學(xué)報(工版),2005,39(01)

[6] 王紫雯,吳賽男,李瓊.城市休閑場所的空間魅力與景觀特征的量化研究[J].建筑學(xué)報,2010,(S1):22-27

[7] 曾小穗,創(chuàng)造積極的外部空間環(huán)境[J].規(guī)劃師,2006,22(10):41-42

[8] 葉浩生.當(dāng)代心理學(xué)的分裂與學(xué)科的多元化整合[J].社會科學(xué),2011,(07):130-137

[9] [美]Abraham . Maslow. Motivation and Personality [M].New York: Harper&Row,1954

[10] [美]Edward.T. Hall. The Hidden Dimension[M].New York:Doubleday,1969